Mutavit calceos

La simbologia sociale ed ideologica delle calzature nel mondo antico

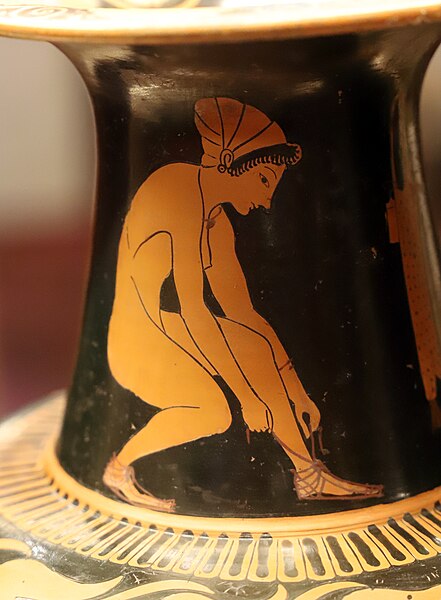

Donna nuda intenta ad allacciare i sandali - Dettaglio di anfora attica a figure rosse (510-500 a.C), ceramista Pamphaios e ceramografo Oltos - Wikimedia commons

«Mutavit calceos» è l’espressione utilizzata da Cicerone per descrivere il cambiamento dello status sociale del personaggio di Asinio (Phil.XIII,13.). Tale modo di dire, relativo al cambiamento del tipo di calzatura, lascia presupporre che quest’ultima fosse connessa non solo a fattori pratico-estetici, ma racchiudesse anche significati sociali e politici.

Storicamente l’invenzione delle scarpe fu funzionale alla protezione del piede, come testimoniano le calzature scoperte nella grotta di Areni-1, in Armenia, datate dall’ORAU e dall’UCIAMS tra il 3627 e il 3377, o altri rinvenimenti risalenti al periodo calcolitico, in particolare in Israele e nell’arco alpino, come il modello appartenuto all’Uomo del Similaun.

Tuttavia, con lo sviluppo delle prime civiltà, le calzature acquisirono una propria valenza comunicativa sia del ruolo dell’individuo nella comunità, sia delle impostazioni ideologiche della società stessa.

All’interno della civiltà greca, ad esempio, era possibile distinguere il suonatore di flauto, contraddistinto dal krupezio, dall’attore di teatro col kothornos, dal guerriero con l’endròmis.

Un caso singolare è rappresentato dalle calzature femminili, fortemente legate alla sfera matrimoniale e sessuale. Le giovani spose, infatti indossavano le nymphides, scarpe nuziali emblematicamente rappresentative dell’uscita dall’ambiente domestico e dell’ inserimento sociale in qualità di moglie. Ciò si riscontra, in modo analogo, nell’antico Egitto con il racconto di Rodopi, da cui ha tratto ispirazione la moderna fiaba di Cenerentola. Ancora, le prostitute greche erano ben riconoscibili grazie a dei chiodini applicati sotto la suola che lasciavano la scritta akoloùthei, ovvero seguimi, sul terreno. Persino Lisistrata e le sue compagne, nell’omonima commedia aristofanea, giurano di non sollevare le scarpe dal suolo in presenza dei mariti, ovvero di evitare ogni tentativo di seduzione.

Considerando, invece, l’ideologia sociale, nell’Atene democratica indossare scarpe particolarmente esuberanti era visto come atto di hybris (si pensi ai calzari alati di Hermes) e di disparità sociale. Per le medesime ragioni, l’essere scalzi non era concesso neppure agli schiavi.

L.Camin, C. Chiarelli, F. Paolucci (a cura di), Ai piedi degli dei. Le calzature antiche e la loro fortuna nella cultura del Novecento, Catalogo della mostra (Firenze, 17 Dicembre 2019 - 19 Aprile 2020), Firenze musei, 2020.

R. Pinhasi et al., First Direct Evidence of Chalcolithic Footwear from the Near Eastern Highlands, in Plos One, 2010.

Giada Moresi

2025-02-24