Il paradosso di Göring

Come un processo già scritto, possa aprire dibattiti etici grazie alla retorica

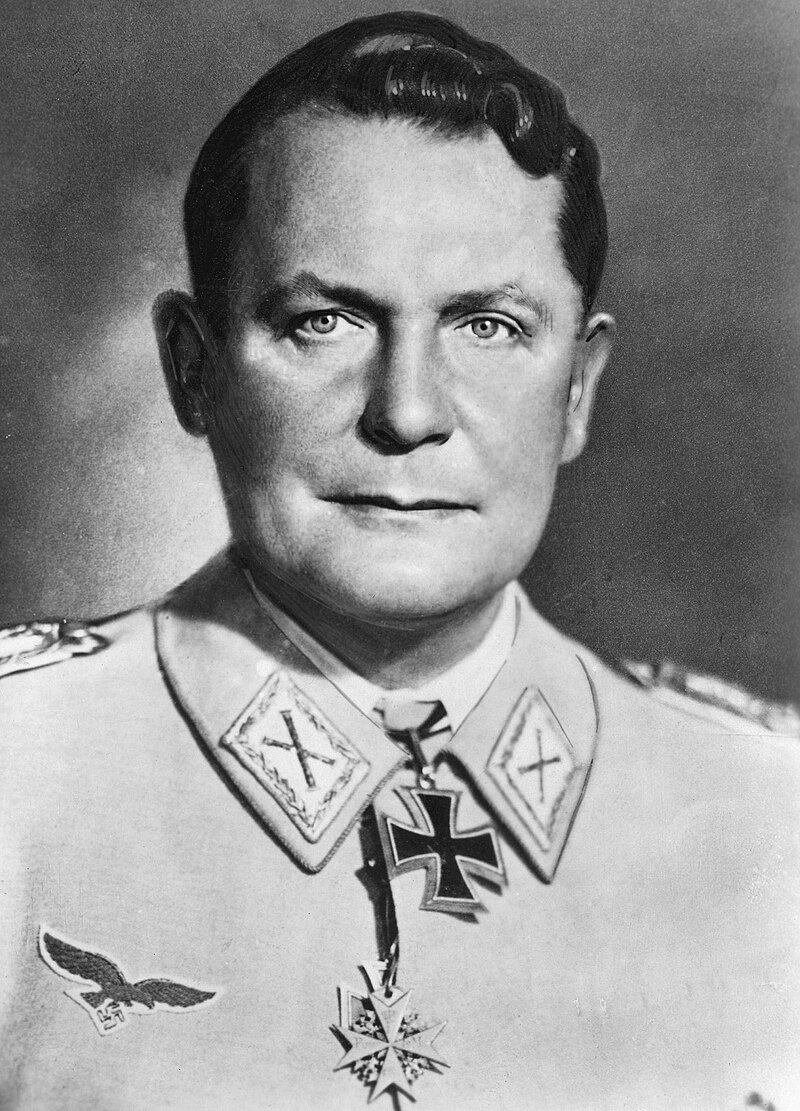

Hermann Göring - Wikicommons

Il 20 Novembre 1945 si aprì uno dei processi più importanti della storia: quello di Norimberga, avente lo scopo di giudicare i gerarchi nazisti e riscrivere, tramite i processi ad ogni singolo imputato, il diritto internazionale. Lo scopo del processo di Norimberga non era solo quello di processare, ma anche quello di far valere la vera giustizia tramite un giusto processo (con capi d'accusa, difesa e sentenze) e non con brutali esecuzioni sommarie, in modo da non dare l'opportunità ai leader nazisti di essere visti come martiri dal popolo tedesco e dall'opinione pubblica internazionale. Il tutto udito e visto in mondovisione.

Tra la ventina di gerarchi del III Reich seduti al banco degli imputati, 11 sarebbero stati condannati a morte, tra cui colui che alla morte di Hitler si ritrovava ad essere l'uomo più importante del Reich: Hermann Göring. Ex eroe di guerra durante la I GM, poi ripescato a nuova vita da Hitler, Hermann rappresentava il classico esempio di come un soldato decorato e visto come eroe nazionale per le sue imprese belliche, possa cadere nel dimenticatoio a guerra finita, diventando un peso per la società e poi uno dei gerarchi nazisti più crudeli ed autoritari.

Göring fu l'unico dei gerarchi nazisti sottoposti a processo a Norimberga (alcuni finsero amnesie, altri sconforto e mutismo davanti alla consapevolezza della sconfitta) a tenere testa - tramite articolate ed astute risposte e giochi di parole - alle arringhe degli avvocati inglesi, americani e sovietici; attirando su di sé tutta l'attenzione dei media e degli ufficiali e uomini di legge presenti nell'aula del tribunale. Questo venne definito il "Paradosso di Göring": l'unico imputato in grado di mettere in crisi un sistema di accuse all'apparenza senza possibilità di replica e di sollevare ulteriori questioni etiche (due bombe atomiche sul Giappone,...), morali e belliche utilissime a posteriori per cercare di tracciare quella sottile linea tra bene e male, tra vincitori e vinti e tra a quali di queste due categorie appartenga il presuntuoso diritto di commettere atrocità in nome di una presunta pace o giustizia.

Göring, dopo quasi un anno di processo e botta e risposta contro gli avvocati Alleati, non riuscì a tradire l'uomo che lo aveva salvato dall'oblio (Hitler) e confessandosi fedele seguace del regime, venne condannato a morte. L'ultimo suo "trucco" fu quello di riuscire ad andarsene a modo suo, ingoiando una capsula di cianuro in modo da non dare soddisfazione ai media di farlo vedere pubblicamente impiccato.

Giuseppe Mayda, Norimberga. Processo al Terzo Reich (20 novembre 1945- 1 ottobre 1946), Odoya, 2019

28/02/2026